La noche de Nochebuena del año 1945 la calma parecía reinar en la pequeña localidad de Fayetteville, en Virginia Occidental. La mayoría de sus habitantes ya estaban durmiendo, y la familia Sodder no era una excepción. Los Sodder eran una familia de origen italiano que se había instalado en el pueblo (donde ya existía una pequeña pero activa colonia de italoamericanos) años atrás y se había ganado el aprecio de sus vecinos. El padre, George Sodder, había nacido en Cerdeña (su verdadero nombre era Giorgio Soddu) y se había trasladado siendo un adolescente a EEUU junto a su hermano. En Smithers (Virginia Occidental), donde había vivido y trabajado durante unos años, había conocido a Jennie Cipriani, que al igual que él había nacido en Italia y llegado a Norteamérica siendo niña, y se casó con ella. Juntos habían tenido diez hijos: John (nacido en 1922), Joseph Samuel (1924), Mary Ann (1926), George Jr. (1929), Maurice Antonio (1931), Martha Lee (1933), Louis Erico (1935), Jennie Irene (1937), Betty Dolly (1940) y Sylvia (1943). Su último hijo, Robert, nacería en 1950. A fuerza de mucho trabajo y sacrificios, George Sodder había logrado levantar una pequeña empresa de transporte de mercancías.

Aquella noche la familia dormía tranquilamente. En la planta baja de la casa dormía el matrimonio con la pequeña Sylvia, y John, Mary y George Jr., mientras que Maurice, Martha, Louis, Jennie y Betty lo hacían en la planta superior. Faltaba Joseph, alistado en el ejército y movilizado con su regimiento. Ya entrada la madrugada, sonó el teléfono. Jennie Sodder se levantó a responder, pero resultó ser una equivocación. Le llamó la atención que las luces de la escalera estuviesen encendidas y que la puerta principal no estuviese cerrada con llave, pero supuso que sus hijos seguían en sus camas y se limitó a cerrar la puerta. Tras volver a la cama, y mientras trataba de conciliar el sueño, Jennie escuchó un ruido apagado, como de algo que caía al suelo en el piso superior, y poco después notó olor a humo. Era aproximadamente la 1:30 de la mañana.

|

| Jennie Sodder con su hijo mayor, John |

Varios de los vecinos de los Sodder llamaron a los bomberos, e incluso Mary Sodder corrió a casa de sus vecinos a dar el aviso. Pero, extrañamente, nadie en la centralita respondió a sus llamadas. Fue un vecino el que se desplazó en su coche a casa del jefe de bomberos, el cual a su vez avisó al resto de sus hombres. Pero entre unas cosas y otras, no fue hasta las ocho de la mañana que pudieron llegar al lugar del incendio. Demasiado tarde; el pavoroso incendio había consumido la casa en apenas una hora, y para cuando los bomberos llegaron, no quedaban sino cenizas humeantes.

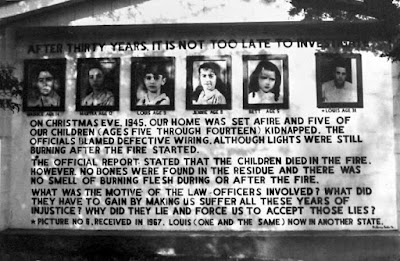

Nadie parecía tener dudas de que los cinco pequeños habían fallecido en el incendio. Sin embargo, sorprendentemente no se encontraron restos de los cadáveres entre los escombros de la casa, algo verdaderamente insólito. Para que un cuerpo quede completamente reducido a cenizas, incluso el de un niño, es necesario un fuego muy intenso actuando durante un periodo prolongado de tiempo, unas condiciones que no suelen darse en un incendio doméstico como el de la casa de los Sodder. Además, el inspector de policía que revisó el lugar apuntó a un cortocircuito como causa del fuego; algo rechazado por los Sodder, que afirmaban que mientras el incendio consumía la casa, varias luces seguían encendidas, lo que contradecía dicha teoría. Y hacía sólo unos meses que George había hecho revisar la instalación eléctrica de la casa, que se encontraba en perfecto estado.

Una semana más tarde, un comité judicial declaraba oficialmente muertos a los cinco niños y el forense expidió los correspondientes certificados de defunción. Pero ello no satisfizo a los desconsolados padres, convencidos que aquel supuesto accidente ocultaba algo más. La extraña serie de acontecimientos de aquella noche, el descubrimiento de que la línea telefónica de la casa había sido cortada antes del fuego, la ausencia de restos, les convenció de que sus hijos habían sido secuestrados y que el fuego no era más que una distracción para hacerles creer a todos que los pequeños habían muerto. También empezaron a recordar sucesos extraños acontecidos antes del fuego. Meses antes, un vecino había ofrecido a los Sodder un seguro de vida para toda la familia, y la negativa de George había derivado en una discusión en la que el vendedor había dicho literalmente que "su casa se convertirá en humo y sus hijos serán destruidos, y usted pagará por sus sucias opiniones sobre Mussolini". Porque George Sodder era un notorio antifascista que había criticado públicamente al dictador italiano en el pasado, lo que le había causado algún que otro roce con miembros de la comunidad italoamericana favorables al Duce. Y sólo unos días antes de Navidad, los hijos mayores habían visto a un hombre desconocido que, dentro de un coche aparcado al otro lado de la calle, parecía observar a los niños más pequeños cuando iban camino del colegio.

Los Sodder trataron por todos los medios de que la policía abriese una investigación, pero recibieron una negativa por respuesta; el caso para ellos estaba cerrado. Escribieron también al director del FBI, J. Edgar Hoover, quien les respondió que no era su jurisdicción, pero que podía intervenir si las autoridades locales se lo pedían; pero tanto la policía como el departamento de bomberos se negaron. Eso no les detuvo: comenzaron a buscar pistas sobre el posible paradero de sus hijos. Encontraron tres testigos que decían haber visto a los niños después del incendio. Una mujer de Fayetteville aseguraba haberlos visto en un coche la misma noche del incendio. La camarera de un bar de carretera a cincuenta millas de su casa afirmó haberlos visto acompañados de varios hombres y haberles servido el desayuno a la mañana siguiente al fuego; y la recepcionista de un motel en Charleston, Carolina del Sur (a 700 km de distancia) afirmó que se habían alojado en su establecimiento una semana después del incendio, acompañados por dos hombres y dos mujeres que hablaban italiano, que se mostraron muy recelosos y le impidieron hablar con los niños; viajaban en un coche con matrícula de Florida. Además, un conductor de autobús que pasó aquella noche por delante de su casa afirmó haber visto lo que parecían "bolas de fuego" lanzadas contra el tejado de la casa (los Sodder creían que se trataba de algún artefacto incendiario y que ese fue el ruido apagado que escuchó Jennie antes del incendio). Ninguno de estos testimonios consiguió que la policía reabriera el caso.

Visto la falta de colaboración de las autoridades, los Sodder recurrieron a un detective privado. Éste no tardó en descubrir algunos hechos curiosos; como, por ejemplo, que el mismo vendedor de seguros que había discutido con George Sodder formaba parte del comité que había declarado muertos a los niños. También descubrió entre los restos de la casa una caja metálica con un trozo de carne en su interior, que resultó ser hígado de vaca. En 1949, un patólogo contratado por los Sodder halló fragmentos de vértebras humanas en el lugar del incendio; fragmentos que no mostraban señales de fuego, por lo que supuso que, al igual que el hígado, habían sido puestos allí deliberadamente para hacer creer que los niños no habían sobrevivido al incendio.

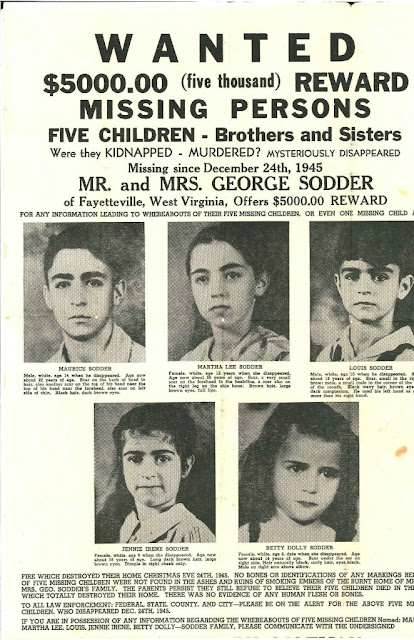

Desesperados, los Sodder llegaron a ofrecer una recompensa de 5000 $, que luego se aumentó a 10000, por cualquier pista que llevase a esclarecer el destino de sus hijos. Esto provocó la aparición de mucha gente con "pruebas", "indicios" o que afirmaba haber visto a los niños o conocer su paradero. George investigó aquellos que le parecían más fiables, pero sus pesquisas acababan siempre sin resultados.

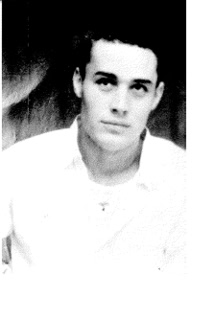

|

| Fotografía del supuesto Louis Sodder |

George Sodder, agotado por los años de incertidumbre y sufrimiento, falleció al año siguiente. Su esposa Jennie le sobrevivió veinte años; murió en 1989. Sus hijos y nietos continuaron la búsqueda, sin resultado. Hoy en día la única de sus hijos que aún sigue con vida es su hija Sylvia, con 72 años.

Los Sodder siempre creyeron que sus hijos habían sido víctimas de una red de adopciones ilegales, similar a la dirigida por Georgia Tann (un caso célebre destapado en 1950), aunque la edad de los niños no encajaba bien en esta teoría; eran algo mayores para una adopción. Otros, sin embargo, apuntan a oscuras motivaciones relacionadas con el crimen organizado: no sólo por el origen italiano de la familia, también porque George Sodder era dueño de varios camiones de transporte de carbón y el transporte por carretera es un sector que tradicionalmente se ha considerado que estaba controlado por la mafia.